病态脉之阴阳失衡

人体内的疾病大部分都在脉上有所反应,所以病态脉非常多。为了分类清晰,我们从正、邪两个角度分类疾病与病脉。

正的的角度是指正气维护人体平衡的过程中出现的问题,主要包括两类:要素不足的虚证问题和分配不均的升降出入问题。

邪的角度是指人体遇到干扰平衡的因素,正气会与之相争而出现各种变化。邪气从来源角度划分,可包括两类:外邪内入和内邪自生。

虚类

阴虚、血虚

人之阴主要包括液态的津液和血,津血不足,可出现以下几种脉象。

在宽度方面:血管内的血不足,可出现宽度很窄的细小脉。

太阳病,发热、脉沉而细者,名曰痓。

...脉细阴血不足

《伤寒论讲解-辨痓湿暍脉证第四-单元1》

严重血不足,可以有脉细欲绝的表现。

手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。[351]

在频率方面:津血不足,不能与元气能量匹配,可生虚热,使脉的跳动变快,但此时快而无力。

至於咳唾脓血一证之脉象,有数而实者为肺痈,有数而虚者为肺痿,因肺痿源於亡津液。

如果津血过于不足,真阴耗竭,可见一息七至以上的疾脉。

在力度方面:因阳气作用于津血而生气。若津血稍有不足,气还不会发生大的变化。若津血非常不足,则气必然也不足,即为阴虚则无气,可出现按之中空无力的虚脉。

在流利度方面:血虚,可以有涩脉,涩而无力。

津液和血如果因某些原因突然损失,则脉宽虽然较大,但是重按中空,如按葱管一样,称为芤脉。如果把血管比喻成葱管的话,轻按感觉明显,重按中间无力,而葱管的两个边还有一定力度,所以称为浮大中空。

血过于少为亡血,其脉象伤寒形容为“绵绵如泻漆之绝”,细小柔软而连绵不断。

阳气虚

阳气虚则脉必然无力,称为虚脉,弱脉。

寸口脉弱而迟,弱者卫气微,迟者荣中寒。荣为血,血寒则发热;卫为气,气微者心内饥,饥而虚满不能食也。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

寸口脉弱而缓,弱者阳气不足,缓者胃气有余,噫而吞酸,食卒不下,气填于膈上也。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

脉位角度:阳气虚,可以出现沉而无力的脉象。这是因为里部气太虚,不能鼓动较多气血散布周身。

若阳气虚,鼓动无力,则沉而无力,为里虚证。

如果再虚,可以出现伏脉。伏脉就是脉的显现部位比沉脉还深,必须按到骨头才能得到。当阳气衰微的时候可以出现伏脉。

阳气虚也可能出现浮大无根之脉,就是轻按似乎很宽大明显,但是无力,且重按几乎无脉。看似宽大,其实是里部阳气无法存留,外越于体表而表现为轻按宽大。

若久病虚衰而脉浮大无力,则属阳气虚浮外越之危重证,而非表证

阳气微弱,无力推动津血,脉表现为无力而且细的微脉。

微脉脉象:极细极弱,似有似无,按之欲绝。

主病:多为阳气衰微之重证。阳气衰微,鼓动无力,故脉微欲绝。

寸口诸微亡阳,诸濡亡血,诸弱发热,诸紧为寒。诸乘寒者,则为厥,郁冒不仁,以胃无谷气,脾涩不 通,口急不能言,战而慄也。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

寸口脉微涩,微者卫气不行,涩者荣气不逮(1),荣卫不能相将(2),三焦无所仰(3)

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

寸口脉微,尺脉紧,其人虚损多汗,知阴常在,绝不见阳也。

〔讲解〕本条论阴盛阳绝的脉证。

寸脉微为阳气虚,尺脉紧主阴气盛。阳虚阴盛,阳不摄阴则虚损多汗,阴盛常在则阳气不续,则为绝矣。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

寸口脉微而缓,微者卫气疎,疎则其肤空;缓者胃气实,实则谷消而水化也。谷入于胃,脉道乃行,水入于经,其血乃成。荣盛则其肤必疎,三焦绝经(2),名曰血崩(3)。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之

脉瞥瞥如羹上肥者,阳气微也。

阳气过于衰微,可以出现如蜘蛛丝样感觉的即弱又细的脉象

脉萦萦如蜘蛛丝者,阳气衰也

从频率角度看:阳气不足,可以有缓慢的迟脉,每分钟少于60次,缓慢而无力。

从脉的整体长度看:阳气不足会使长度变短,脉短而无力。

营气弱

营气弱可以出现脉涩。

气血两虚

气血两虚,则脉无力,且细、沉,称为弱脉。

若再严重,则脉极细、极弱,似有似无,称为微脉。

气血两虚还可以出现脉又细又软,且轻取即得,重按反而不明显的情况,这称之为濡脉。

精伤

精为气血之源。精伤,则气血不足。各种阴性脉的表现都可能出现。教材中说伤精,可以有涩脉,一般涩而无力。

脏腑衰弱

脏腑为阴阳气血的根本。

脏气衰弱,可以出现代脉。代脉是脉跳动缓慢,隔段时间就停顿。停顿时间较长,然后再恢复跳动。每次停顿时间基本一致,叫止有定数。出现代脉的原因多种。这里是指脏器衰微,气血不连续,从而形成代脉。

脏腑精气已绝,此时五脏已经无力产生气血,只剩一点尚存的气血支撑脉搏。这时的脉象浮散无根,飘浮不定,稍按则无,称为散脉。

阴绝阳绝脉

寸脉为阳脉,尺脉为阴脉,两脉都应该与关脉向交。寸脉不交关,为阳绝;尺脉不交关,为阴绝。阳绝死于春夏,阴绝死于秋冬。

师曰:寸脉下不至关,为阳绝(1),尺脉上不至关,为阴绝,此皆不治,决(2)死也。

若计其余命生死之期,期以月节克之(3)也。...

寸脉为阳,尺脉为阴,关脉则为阴阳之中,在上之阳脉经关部而下交于阴;在下之阴脉亦经关部而上交于阳。阴阳上下互相交合则为顺,主无病。若寸脉不能下至于关,则为阳绝于上;尺脉不能上至于关,则为阴绝于下。阴阳上下不相交接,则有阳无阴或有阴无阳,是为决死之脉象。如阳绝则死于春夏,阴绝则死于秋冬。

《伤寒论-平脉法-单元5》

实类

邪气从其来源角度,大体可分外邪与内邪。

外界大自然的不正之气进入人体,干扰人体平衡,称为外邪。包括六淫之气,比如过热、过湿、过寒等等。这类邪气或通过口鼻呼吸而入,或通过汗孔而入。也包括不正确的饮食,比如过食寒凉之物,饮食过度等等。

人体内部小自然因为自身的失衡问题,也可产生有害的寒、热、湿、燥等气态邪气,或者痰饮、瘀血等液态邪气。这些称为内邪自生。

以上是从来源划分。从形态上看,不管外邪、内邪,最终都是在人体小自然内形成影响平衡的因素,其形态可以按照气、液、固、能量来分类。

无论何种邪气,在正气充足情况下,都会出现正邪相争剧烈的实脉,脉按之有力。如果正气不足,则脉按之无力。

邪气位置

无论何种邪气,其位置有在表在里的不同的时候,气血会做出相应的反应。

外邪袭表

外邪袭表,气血趋向于表而抗邪,表现在脉为脉浮。

如果正气充足,则表现为浮而有力,

如果正气不足,则浮而无力。

邪气内闭

如果邪气存在于特别深的部位,阻碍气血的外传,也可以出现伏脉。前述正气特别衰微的时候,可以出现伏脉。两者一为有力,一为无力。

邪气形态

邪气形态按照能量、固液气几种形式划分。

能量类

实热

阴阳平衡中,如果阳气过度,就会产生热邪,从而形成实热证。这种热邪为自身产生,与外界六淫之气中的热邪有一定区别,后者为外来。

阳气过度,则气血流动快,在脉象上可以偏阳性的特征,比如整体长度变长的长脉;宽度变宽的大脉;速度变快的滑脉;脉位置偏高的浮脉等等。

力度方面还要考虑阴的情况,如果阴不虚而阳气多,则气足,就会出现有力的实脉。如果阴很虚,则虽热而气不足,出现初按洪大,重按则无力的虚脉。

气态类

热邪鼓动气血,可有脉频率变快的数脉。若有力,为实热;无力为阴虚而成之热。

热邪力度大,则会出现大脉。

力度再大可以出现洪脉。洪脉是在大脉的基础上,还有汹涌澎湃的感觉。正气未伤之时,为洪大有力。若热邪伤阴,则虽洪大,但按之空虚无力。

洪脉是轻按即得,脉形宽大。

人有瘀血而血热的时候,也可能出现脉数。

如果已用攻下之法,脉浮已去而数脉不解,说明气分之热已除,而血分之热仍在。一般地说,邪热在于胃肠气分,若伤津化燥而成阳明燥实之证,则其人当不能食,而今却消谷善饥,至六七日仍不大便,则证明邪热不在阳明气分,未成腑实,而是热在血分,与血相搏,结为瘀血之证。其治当用抵当汤泄热破瘀。

《伤寒论讲解-257条》

湿邪

可出现细小脉,这是湿气阻压脉道的结果。

可出现缓脉。缓脉是虽然一息四至,频率正常,但是来去的势头有缓慢的感觉。湿邪阻滞气血可以出现这种情况。

湿邪还可出现濡脉,即细软偏浮的脉象。湿邪弥漫,可使脉象偏浮。湿气阻塞气机,压阻脉道,可使脉象细软。

寒邪

寒邪

寒邪可以造成弦脉

脉双弦者寒也,皆大下后喜虚;脉偏弦者饮也...

寒可见弦脉,饮亦可见弦脉。然寒可遍体,故脉见双弦;饮邪偏著,故脉见偏弦。下后阳虚而寒,其为阴寒而脉见弦,则脉双弦即为虚寒,故曰“皆大下后喜虚”。喜虚,即是易致里虚。

《金匮要略讲解-痰饮咳嗽病脉证-十二》

气滞

气滞可以有涩脉,一般涩而有力。

气滞也可以有脉整体长度较短的短脉,但是短而有力。

气机阻滞,也可能造成脉迟。

本条为肠胃燥屎结实,气机阻滞,经脉不畅,故脉来迟缓,然必迟而有力。此时表证已无,所以汗出而不恶寒,当属阳明腑实证。

《伤寒论讲解-208条》

肝胆气滞,可以出现弦脉。如果是肝胆气滞是痰饮引起的,可以共同出现弦脉滑脉。

气滞,可以形成疼痛。而疼痛时,筋脉会拘急。因肝主筋,所以也可能出现肝的弦脉。

气滞而痛。因痛而脉来躁动如豆,可以形成动脉。

液态类

痰饮

有痰饮之邪,正气对抗,可以出现滑脉。

饮邪可能出现弦脉。

脉双弦者寒也,皆大下后喜虚;脉偏弦者饮也...

寒可见弦脉,饮亦可见弦脉。然寒可遍体,故脉见双弦;饮邪偏著,故脉见偏弦。下后阳虚而寒,其为阴寒而脉见弦,则脉双弦即为虚寒,故曰“皆大下后喜虚”。喜虚,即是易致里虚。

《金匮要略讲解-痰饮咳嗽病脉证-十二》

血瘀

血瘀,可以有涩脉,正气不虚的情况下,表现为涩而有力。

固态类

食积

食积,正气对抗,可以有滑脉

综合

热兼邪气阻碍

当人体有血瘀、气滞、痰饮、食积等邪气的时候,如果此时又有热盛的情况叠加,则可能出现促脉。

促脉是脉来急数,时而停一下,过段时间又跳。其停顿时间不固定。

出现这种情况原因是因为热盛,所以气的运转变快。但是因为有瘀血、痰饮等邪气的阻碍,导致血的流动跟不上气的流动,所以时而停一下。

促脉为有热,如果兼有力,是以实热为主。如果是无力,则是虚热。

寒兼邪气阻碍

当人体有血瘀、气滞、痰饮、食积等邪气的时候,如果此时又有寒的情况叠加,则可能出现结脉。

促脉是脉来缓慢,时而停一下,过段时间又跳。其停顿时间不固定。

其它

升降出入失衡类

升降出入失衡,则全身气血的分配不均匀。比如上多下少,或者内多外少等等。这种情况表现在脉象上就是脉的分布明显不均匀。

比如左手脉过于偏大,而右手脉过于偏小。这代表气血之上升偏多而下降偏少。这是升降的问题。

再如脉过于偏里,像前面谈到的伏脉。按到骨头才能有脉,轻取没有。这是出入的问题。

这类脉在我们概论的切诊中基本没讲。所以这里只是简单介绍一下,以后再逐步完善。

痛

痛,可以有动脉。

惊

惊,可以有动脉。

一、寸口脉动而弱,动即为惊,弱则为悸。...

以惊从外来,使气机逆乱,故脉象动摇不宁。

《金匮要略讲解-惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》

恐怖

人恐惧害怕的时候,脉如循丝,面色发白。

问曰:人恐怖者,其脉何状?师曰:脉形如循丝累累然,其面白,脱色也。...

凡血气不足,则神气衰弱,易生惊恐之变。其脉来如手循丝,细小疲惫,其色则面白脱色,夭然不泽,皆血气不足之象,故亦为惊怖之脉色。

脉之变化

脉之变化就是气血的变化。疾病随着人的自我调节或者外在药物的作用,各种失衡或者正邪关系都在发生减轻或加重的变化,那么气血就会随之发生变化。我们通过脉象,再结合其它症状表现来分析、判断疾病的变化情况。

伤寒的阴脉阳脉为病愈的情况

比如伤寒论平脉法中,谈到病人发热、身痛,家人请医师来看。医师到了之后,发现病人安静的躺卧,切脉发现脉沉而迟,就知道病人自愈了。发热身痛为表证,病人应辗转反侧不安,其人却安静躺卧,说明已经好了,这时的沉迟脉不是病脉,是病邪已经退去后,自身正气内藏休息的状态。

再有病人突然腹痛,家人请医师来看。医师到后,发现病人安稳的坐着,切脉发现脉浮大,就知道病人自愈了。腹中突然疼痛是里证,病人也应烦躁不安。此时其却能安静的坐着,说明已经好了,这时的浮大脉是病人正气成功驱使里邪外出的表现。

问曰:上工望而知之,中工问而知之,下工脉而知之,愿闻其说。师曰:病家人请云,病人苦发热,身体疼,病人自卧,师到诊其脉,沉而迟者,知其差也。何以知之?若表有病者,脉当浮大,今脉反沉迟,故知愈也。假令病人云腹内卒痛,病人自坐,师到脉之,浮而大者,知其差也。何以知之?若里有病者,脉当沉而细,今脉浮大,故知愈也。

《伤寒论讲解-平脉法》

凡得病,厥脉动数,服汤药更迟,脉浮大减小,初躁后静,此皆愈证也。

《伤寒论-伤寒例》

那么这里的两种脉象(沉迟脉和浮大脉)在当时的情况下,皆非病脉,而是身体正常的表现。

同一脉象变化有时代表正常,有时又代表病态,需结合其它症状综合判断体内发生的变化。这种情况,如不明原理,会让学习者非常困惑。这是学习脉诊几大难点之一。

我们反复强调要知常达变。不知事物的基本运转机制及其正常阴阳变化规律,就无法对其病态情况做出准确判断。

微脉在不同情况下的意义

微脉是脉无力并且细小,按起来似有似无的脉象。脉无力代表气不足,细小代表血不足,所以微脉是气血极度不足的脉象。气血之产生皆来自五脏,所以一般情况下,脉微代表五脏功能严重不足,尤以少阴心肾不足为主。

三部无力,按之且小,似有似无,微脉可考。

《口诀浅释-切诊》

寸口诸微亡阳,诸濡亡血,诸弱发热,诸紧为寒。诸乘寒者,则为厥,郁冒不仁,以胃无谷气,脾涩不 通,口急不能言,战而慄也。

寸口脉微涩,微者卫气不行,涩者荣气不逮,荣卫不能相将,三焦无所仰

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

寸口脉微,尺脉紧,其人虚损多汗,知阴常在,绝不见阳也。...

寸脉微为阳气虚,尺脉紧主阴气盛。阳虚阴盛,阳不摄阴则虚损多汗,阴盛常在则阳气不续,则为绝矣。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

但具体还要视微脉出现的情况,分析其背后的意义。

1、如果病人是阳证,有发热怕冷的表现,此时人体本应自发的增加气血并波动于肌表抗邪,表现为脉偏浮大数。若此时出现微弱之脉,说明五脏功能衰弱,产生正气不足,不但不能抵抗病邪,反而病邪很可能由表入里,病证由阳转阴。这是危险之像,也即《伤寒论》开篇所说“阳病见阴脉者死”。

本为正常阳证、阳脉之病人,若医者错误使用汗吐下法,可导致病人阴阳气血大伤,出现脉微而涩的情况。《入门》波动章节曾谈到病人阴阳两虚,可出现夏日多穿衣,冬日裸其身的现象。根据刘渡舟刘老所讲,临床见脉微细弦涩之阴阳两虚病人,其自我调节能力差,可出现怕冷而振慄,但又时而燥热饮冰的现象,并不一定完全随季节变化。遇到燥热病人,辨别其燥热是阳证还是阴证,脉是洪大还是微弱是一个主要依据。

脉微而恶寒者,此阴阳俱虚,不可更发汗、更下、更吐也

《伤寒论-23条》

下之后,复发汗,必振寒、脉微细。所以然者,以内外俱虚故也。

《伤寒论讲解-60条》

师曰:病人脉微而涩者,此为医所病也。大发其汗,又数大下之,其人亡血,病当恶寒,后乃发热,无休止时。夏月盛热,欲著复衣,冬月盛寒,欲裸其身。所以然者,阳微则恶寒,阴弱则发热,此医发其汗,使阳气微,又大下之,令阴气弱。五月之时,阳气在表,胃中虚冷,以阳气内微,不能胜冷,故欲著复衣。十一月之时,阳气在里,胃中烦热,以阴气内弱,不能胜热,故欲裸其身。又阴脉迟涩,故知亡血也。...

然据临床所见,凡诸脉弦细而涩,按之无力者,往往出现恶寒而振慄,且时发燥热,必得裸居寒处,或饮冰水,则便如故。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元3》

2、如果病人是阴证,有怕冷而不发热、皮肤发凉、整日昏昏欲睡、二便失禁、四肢厥冷等表现,此时出现微脉,为阴证见阴脉,属脉证相符,尚为正常,如少阴提纲证“脉微细,但欲寐”。此时主要是解决阴证,使脉向阳性脉转化,祛邪外出,即为“阴病见阳脉者生”。

但阴证如果治疗不当,继续向深重发展,就会出现病危证候,此时脉从微弱到似有似无,甚至摸不到脉,称为“脉微欲绝”。

危者,宗气外泄,心神失附、心慌烦躁、神识恍惚、呼吸浅短难续、冷汗淋漓、肤凉肢厥、脉微欲绝、二便难禁甚或失禁。

《黄帝内经讲解-宗气的生成和功用》

3、如果病人经过治疗而病愈之后,此时出现了微脉。这是因用汗吐下法治疗过程中消耗了身体大量的阳气、阴液。脉微是邪气排出后,身体自我休息、恢复的表现。

答曰:其脉自微,此以曾发汗,若吐,若下,若亡血,以内无津液,此阴阳自和,必自愈,故不战不汗出而解也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元2》

4、如果未病之人出现微脉,代表气血极虚,虽未爆发疾病,但也应及时调养,防患于未然。

5、其它杂病的脉微

比如血崩的原因是血多而卫气少,血多则营气多,营多卫少。营卫配合失调,血无调控,则血下如山崩。其在脉为微而缓。微为卫气不足,缓为胃气充足。脾胃之气充足,则可以消化水谷而生血。卫气不足则不能卫护血,所以产生血崩。

寸口脉微而缓,微者卫气疎,疎则其肤空;缓者胃气实,实则谷消而水化也。谷入于胃,脉道乃行,水入于经,其血乃成。荣盛则其肤必疎,三焦绝经(2),名曰血崩(3)。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

气血虚弱的人,脉也微弱,多为恶寒发热的外感病因误汗后,以致大汗淋漓而亡阳。男子的脉微主一切虚劳已极,妇女脉微主崩漏带下。寸部脉微主脉促、心悸怔忡,关部脉微主中焦运化无权而胀满,尺部脉微主精血耗竭、消渴,疼痛而呻吟。脉微为阳气衰弱,故有时可能出现畏寒怕冷的症状。

《口诀浅释-切诊-七言诀-微脉》

引申内容

革脉

革脉是在芤脉基础上,兼有弦脉。芤脉本身已经代表本虚,若再兼弦,则代表肝胆之疏泄气机功能也有问题。此时五脏不能藏精,在女子为流产崩漏,在男子为失血遗精,人之精血流失,颇为严重。

脉弦而大,弦则为减,大则为芤,减则为寒,芤则为虚,虚寒相搏,此名为革,妇人则半产漏下,男子则亡血失精。...

革脉本不易辨识,本条以弦大而芤来描述之,则使难辨为易辨。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元2》

芤脉战汗

《伤寒论》借助芤脉部分,讲解了外感伤寒战汗而解、不战而汗解、不战不汗而解的情况。

肌表有邪气,需要出汗排邪。

如果出现芤脉兼浮脉。芤脉代表里部血虚,排邪力量不足。但此时脉浮,说明气血还是倾向于表部,具备排汗的基础。只是需要积累力量,才能排出邪气,此时正胜邪比较勉强,所以以战慄耸动的样子出汗排出邪气,是为战汗而解。

如果里部气血足,则有充足的阴阳气血供给给肌表抗邪。此时脉不但浮,而且有大和数,按之有力而不芤。脉大为血多,脉数为热多,脉有力为气足。如此,说明肌表的阴阳气血皆足,则无需战慄,直接汗出而解。

有时不需要汗而解,那是因为前期已经发过汗,或者用了吐下等方法,大部分邪气已经排出,但是因为排邪过程伤了津血,所以表现出病症还在的样子,此时的脉是微弱的,这种情况等身体慢慢恢复就好了,不需要再有出汗的过程。

问曰:病有战而汗出,因得解者,何也?答曰:脉浮而紧,按之反芤,此为本虚,故当战而汗出也。其人本虚,是以发战,以脉浮,故当汗出而解也。若脉浮而数,按之不芤,此人本不虚,若欲自解,但汗出耳,不发战也。

问曰:病有不战而汗出解者,何也?答曰:脉大而浮数,故知不战汗出而解也。

问曰:病有不战不汗出而解者,何也?答曰:其脉自微,此以曾发汗,若吐,若下,若亡血,以内无津液,此阴阳自和,必自愈,故不战不汗出而解也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元2》

脉浮迟不出汗而身痒

伤寒辨脉法提到“脉浮而迟”,浮代表气血偏表,而迟代表阳不足。表证本该通过汗解,而出汗需要肌表阳气与津血俱足,只有气血足而阳不足,则汗欲出而不出,表现为身痒。

脉浮而迟,面热赤而战惕者,六七日当汗出而解,反发热者差迟。迟为无阳,不能作汗,其身必痒也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元3》

此条可与上述芤脉战汗中提到的脉大而浮数进行对比。同样为浮脉,但是彼情况兼大兼数。大为血多,数为热多,所以容易出汗。

柔和度异常的真脏脉:

真脏脉的特点见《黄帝内经讲解-胃气为本》章节https://www.gmzyjc.com/read/hdnjs/hdnj08-0.2.12.0.0.md

真脏脉是指五脏自身脉象的本来面目,所以称为真。五脏脉象的本来面目并非是柔和均匀的,而是各有特点。其之所以在最终脉象上表现出柔和均匀的状态,是因为有胃气的调和。胃气与五脏气共同到达肺脉,所以表现出正常脉象。

如果生病,胃气不能与五脏气同时到达肺脉,则在寸口肺脉上体现出五脏脉象的真相,为无胃气的死证。

岐伯曰:五脏者,皆禀气于胃,胃者五脏之本也;脏气者,不能自致于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。故五脏各以其时,自为而至于手太阴也。故邪气胜者,精气衰也。故病甚者,胃气不能与之俱至于手太阴,故真脏之气独见,独见者,病胜脏也,故曰死。

《素问•玉机真脏论》

问曰:东方肝脉,其形何似?师曰:肝者,木也,名厥阴,其脉微弦濡弱而长,是肝脉也。肝脉自得濡弱者愈也,假令得纯弦脉者死,何以知之?以其脉如弦直,此是肝脏伤,故知死也。

西方肺脉,其形何似?师曰:肺者,金也,名太阴,其脉毛浮也。肺病自得此脉,若得缓迟者皆愈;若得数者则剧。何以知之?数者,南方火,火克西方金。法当痈肿,为难治也。

南方心脉,其形何似?师曰:心者,火也,名少阴,其脉洪大而长,是心脉也。心病自得洪大者,愈也。假令脉来微去大,故名反,病在里也;脉来头小本大,故名复,病在表也;上微头小者,则汗出;下微本大者,则为关格不通,不得尿,头无汗者可治,有汗者死。

肺脉的本象为浮而无根基,如按葱叶。

肺死脏,浮之虚,按之弱如葱叶,下无根者,死。

《金匮要略-五脏风寒积聚病脉证并治第十一》

真肝脉至,中外急,如循刀刃责责然,如按琴瑟弦,色青白不泽,毛折乃死(1);

真心脉至,坚而搏,如循薏苡子累累然,色赤黑不泽,毛折乃死(2);

真肺脉至,大而虚,如以毛羽中人肤,色白赤不泽,毛折乃死(3);

真肾脉至,搏而绝,如指弹石辟辟然,色黑黄不泽,毛折乃死(4);

真脾脉至,弱而乍数乍疏,色黄青不泽,毛折乃死(5)。

《素问•玉机真脏论》

散脉

散脉是脉形已散,脉已不能保持标准的起伏波形。此脉在《口诀浅释》中解释的较好,引用如下:

“散脉的形状似扬花散漫飞舞,来去不定,脉律不齐,毫无规律。妇女怀孕见散脉为临产的征兆,如果怀胎还不到预产期则为有流产堕胎的可能。疾病经久而见到散脉的,则为脾肾之阳衰竭,必须抓紧治疗。...

左寸部脉散多为心阳不足,心中怔忡而悸,右寸脉散则为肺卫之气不足,肌表不固而自汗,左关部脉散多为溢饮病;右关则主水湿下注而下肢浮肿,两尺部脉散是真元之气散乱。”

伤寒欬逆上气,其脉散者死,谓其形损故也。...

本条之所以将常见之咳逆上气,判为死证,关键在于“散脉”和“形损”两候。散脉即举之浮散,按之如无,来去模糊,而散漫无根。此脉一见,多为正气浇漓,肾根已拔之候。同时兼见大骨枯槁,大肉陷下等形损之变,故为伤寒危及肺肾、元气败之死证。

《伤寒论-辨脉法-单元3》

伏脉

伏脉亦引用《口诀浅释》中的解释如下。

"伏脉须要用力重按,推动筋肉按到骨胳上才能摸到,手指要用力分裁开筋脉后,在深部隐隐约约可感觉到脉的搏动。伏脉可见于外感寒邪后凝滞经络,邪蔽阳郁之证,须要通过发汗治疗,使阳气能随汗出而发越出来后,才能解决。还可见到四肢厥逆、脐腹冷痛的阴寒证。

伏脉主霍乱引起的频频呕吐、宿食引起的腹部胀痛、水饮停蓄于内、老痰积聚等证,多为寒凝气滞引起,治疗时须温里散寒。两手寸部脉伏为饮食内停、胸中气郁,想吐又吐不出,常常感到要向上涌突出来一样十分难受。关部脉伏为腹痛困滞难忍,关后的尺部脉伏为疝痛剧烈,好象腹部要炸开一样。"

数脉有正热邪热之分

数脉为热,有虚实之分。实热的的热可能为正热过多,也可能为邪热。辨别方法为观察其吃饭情况。如果能食而且能消化,大便正常,则是正热偏多。如果虽觉饿,也能食,但是食后会吐,代表是邪热。这种邪热不会帮助消化饮食,所以该人虽饿而能食,但谷入胃后不能被消磨,过段时间会吐出来。《伤寒论》中称为”邪热不杀谷“,或”客热不消谷“。

今脉反浮,其数改微。邪气独留,心中则饥,邪热不杀谷,潮热发渴,数脉当迟缓,脉因前后度数如法,病者则饥,数脉不时,则生恶疮也。

《伤寒论-辨脉法-单元3》

病人脉数,数为热,当消谷引食,而反吐者,此以发汗,令阳气微,膈气虚,脉乃数也。数为客热,不能消谷,以胃中虚冷,故吐也。[122]

《伤寒论-122条》

三、问曰:病人脉数,数为热,当消穀引食,而反吐者,何也(1)?师曰:以发其汗,令阳微,膈气虚(2),脉乃数,数为客热,不能消穀,胃中虚冷故也(3)。

《金匮要略-呕吐哕下利病脉证治第十七》

阴阳相搏的动脉

动脉的脉长较短,形状如豆,可出现在寸关尺中任何一个部位。其性质属阳,即身体处于阳性状态的时候,脉形会偏动。

但如果出现明显的动脉,伤寒中认为原因是阴阳搏击。但是这里的阴阳具体指哪方面?是指某一部位本身的阳气与阴液相互搏击?还是指上焦偏阳之气与下焦偏阴之气互相搏击?从教材的意思看,似乎是前者。

动脉见于寸部。寸部主上焦。上焦阳动搏阴,阴液不能内守,外出为汗。

动脉见于尺部。尺部主下焦。下焦阴动搏阳,阳气被郁而发热。

动脉见于关部。关部主中焦。中焦动脉,有身冷恶寒,是三焦阳气受伤。

阴阳相搏,名曰动。阳动则汗出,阴动则发热。形冷恶寒者,此三焦伤也。若数脉见于关上,上下无头尾,如豆大,厥厥动摇者,名曰动也。...

动脉是阴阳之气相互搏击而产生的脉象。动脉见于寸部者,为阳动而搏阴,阴被阳扰,不得内守,则见汗出;动脉见于尺部者,为阴动而搏阳,阳气被阴邪所郁,则见发热。若阳动而无汗,阴动而无热,仅见身冷恶寒者,则是三焦阳气被伤,不能外出温煦肌肤所致。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元1》

7、其它

脉之浮沉与何要素有关?

气为血之帅,气推动血的运转。气在内外的分配,决定了脉之沉浮。气分布于外多,则脉浮;分布于内多,则脉沉。但气分宗气、营气、卫气。三者哪个与脉之浮沉关系更紧密呢?

首先要明确,三者虽有差别,但同为气,相互之间也是互相依存的。在相互依存的基础上,再谈其之间的差别。

相对而言,宗气主推动血的运行,更为根本。如果宗气过于不足(衰微),则气血不能充足的输送到四肢、肌表,在伤寒论中称为“身体瘦,肌肉甲错...四属断绝”,其在脉为芤。这显然是非常严重的情况。

趺阳脉浮而芤,浮者卫气虚,芤者荣气伤,其身体瘦,肌肉甲错(1),浮芤相搏,宗气(2)衰微,四属(3)断绝

在宗气尚可的前提下,再看营气、卫气的问题。

伤寒辨脉法提到“其脉沉者,荣气微”,这是说明营气与脉浮沉之间的关系比较密切。后面又说“其脉浮,而汗出如流珠者,卫气衰也”,说明即便卫气衰弱,脉依然可以浮。看起来卫气与脉之浮沉关系不大。有因营气与血是一体的,所以脉之浮沉主要在于血的分配。脉浮代表血偏于表,脉沉代表血偏于里。

判断卫气之充足与否要结合卫气的功能,卫气主卫护肌表、司汗孔开合。所以异常的怕冷可以判断肌表卫气不足,汗出如流珠,即汗孔开合失常来判断卫气衰弱。

阳脉浮,阴脉弱者,则血虚,血虚则筋急也。其脉沉者,荣气微也;其脉浮,而汗出如流珠者,卫气衰也。荣气微者,加烧针则血留不行,更发热而躁烦也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元1》

太阳病,发汗,遂漏不止⑴,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸⑵者,桂枝加附子汤主之⑶。[20]

《伤寒论讲解-20条》

而肌表营气若不足,脉可表现为沉迟。此时因身体经络中营气不足,可有身体疼痛的症状。

发汗后,身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。[62]

《伤寒论-62条》

脉的变化的是局部还是整体?

经常有学习者提问,脉的变化是局部还是整体?是否有此处和彼处脉象完全相反的情况?比如寸脉数而尺脉迟,或者浮取数而沉取迟等等。产生这个疑问的原因是:如果脉的波动与心脏的跳动完全一致,那么各处脉的频率应该是一样的,不应该出现寸部快而尺部慢等不同部位频率不一致的情况。

回答这个问题首先要明确,不同部位的脉象是可以不一样的。在伤寒中,出现过“尺脉迟”的论述,单独谈尺部脉迟,就说明其它部位的不一定迟,也就是不同部位的脉频率可以是不一样的,也就是说脉的频率不完全与心脏的跳动频率完全一致,还有其他因素叠加而产生变化。

其次还要认识到,人体是一个整体,气血之分配在均衡基础上可以有差异,但是不应差异过大。这就像一个房间的阴面和阳面,因位置不同,气温应有一定差异,但是因同一房间的空气是互相流动的,所以差异又不应过大。房间不同部位如果出现过大的差异,或者某一个局部有非常独特的表现,说明其空气流动有问题,也就是阴阳交互失常。同样人体不同部位脉象差异较大,说明气血之均衡有较大问题,需要非常注意。

这里的道理就是阴阳的对立统一关系。因阴阳双方处于一个系统内,所以两者具有统一性,即遵循一个基本的平衡点。又因为两者的时空差异,所以有各种差异、变动、对立以及互补的特性。这些特性在正常范围内,不为失衡,超出正常范围,则为失衡。

脉病与人病

人病脉不病,是说人看起来很虚弱,似乎有病,但是脉象四平八稳很正常。这种情况一般是谷气虚少,补充食物即可。

师曰,脉病人不病,名曰行尸(1),以无王气(2),卒眩仆不识人者,短命则死。人病脉不病,名曰内虚,以无谷神(3),虽困无苦。

反之脉病而人不病,是说人看起来很正常但是脉象已经出现大问题,是很严重的。就像树根已经烂了,虽然暂时看树木没有衰弱,但是很快就会表现出问题。人出现这种情况,可能会出现猝然昏倒而短命的情况。

脉平和而死

十二经脉之气血皆来自精的转化,若肾中先天之精耗尽,虽脉象平和无病,但也无疾而终。

八难 曰:寸口脉平而死者,何谓也?

然:诸十二经脉者,皆系于生气之原。所谓生气之原者,谓十二经之根本也,谓肾间动气也。此五脏六腑之本,十二经脉之根,呼吸之门,三焦之原。一名守邪之神。故气者,人之根本也,根绝则茎叶枯矣。寸口脉平而死者,生气独绝于内也。

注:此处,后人有认为与《难经》十四难“上部有脉,下部无脉,其人当吐,不吐者死”同一意思,说下部尺脉无,人无肾气则死。但下部无脉不应称为脉平。脉平应是三部九侯皆四平八稳。所以此处应该理解为比脉气更为根本的先天之精耗尽。

其它脉

2.2、趺阳脉

趺阳脉:指足背前、足二趾后之动脉,此处属于足阳明胃经冲阳穴,可以了解中焦脾胃之气的盛衰和病证。

此脉浮取体现腑即胃的气血状态,沉取体现脏即脾的气血状态。

趺阳脉迟而缓,胃气如经也。...

今趺阳脉浮而数,浮以候腑病,浮而无力,则为伤胃。沉以候脏病,数而按之无力,则为脾伤。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元3》

趺阳部位,以候脾胃,脉滑而紧,主脾胃邪气有余;脉伏而涩,主脾胃之气涩滞不利,吐逆不食,为中焦关格;脉大而紧,主脾胃气虚而邪气盛实,可为下利,多属难治;脉紧而浮,浮为气,紧为寒,邪在中州则腹满绞痛,肠鸣而转;邪溜于下,而迫及少阴,则使少阴脉不出,其阴肿大而虚;脉沉而数,主脾胃热实,消谷善饥,如反见弦紧之肝脉,为木来克土,其病难治;脉浮而芤,主中气虚衰,荣卫失禀,则使人形体消瘦、肌肤甲错;脉微而紧,主中虚且寒,则气自短;趺阳之脉不出,主脾胃气虚,升降失常,而见身冷肤硬。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

2.3、少阴脉

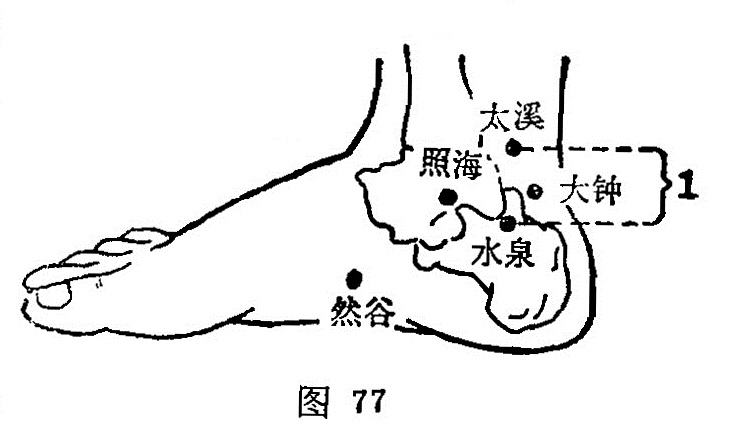

少阴脉:也叫太溪脉,指足内踝后、根骨上的动脉。此处为足少阴肾经的太溪穴,可以了解下焦肾气的盛衰和病证

少阴部位,以候肾气。脉来弱而涩,主肾精阳气不足,当见心微烦与手足厥逆;肾脉不至,主肾气衰微,精血不足,而使奔气促迫、上入胸膈、致气血凝聚,全身不仁,发为“尸厥”。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》

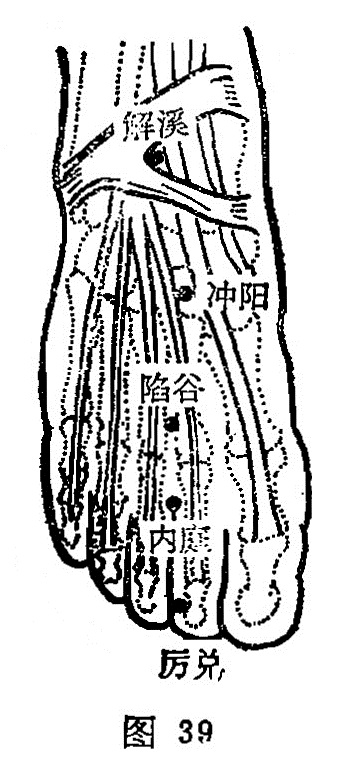

如图:

2.4、为什么选这三个部位?

寸口脉虽然可以遍查全身气血,但是因为气血来源于先天之精和后天之精,所以对这两者要重点侦查。先天之精来自脾胃,所以辅以脚部的趺阳脉诊查脾胃气血;后天之精来自肾,辅以脚踝处的太溪脉诊查肾部气血。

本文以脉会太渊,故取寸口以候心肺;脾胃为后天之本,故取趺阳以候脾胃。肾为先天而主宰阴阳,故取少阴以候肾与命门。

先论寸口,后论趺阳,而后又论少阴层次清晰,脉理昭彰,既示手足之脉各有所主,又寓三部脉象自应合参等意,堪可玩味。

《伤寒论讲解-平脉法-单元6》